台上ドライブの勘違いと限界について

ラケットを新しくしてから、台上技術を中心に練習をしているレベル1です。

今回は課題であった台上ドライブについて書かせていただきます。

さて、なかなか上達しない台上ドライブ。

特に、ネットより下に落ちてしまった強い下回転などを持っていきたい時。

いぇ、ネットより下に落ちたら諦めろというのはひとまず置いておいて・・・

お師匠様などは、こんな落ちたボールもわりと強く速いボールで攻撃して来ます。

これを習得したくて練習しても、なかなかうまく行かず悩んでおりました。

ライジングを捉えればそれなりに良いボールが返るのですが、旬を過ぎてしまったボールはどうしてもネットにかけるかオーバーしてしまう。

お師匠様の様な、綺麗にギリギリネットを越える鋭いボールが行かないのです。

そこで、きっとスイングスピードが遅くて下回転に負けている為だと考え、どんどんスイングスピードを上げてみたわけですが、、、

以前の記事にある通り、擦り過ぎて落ちたり、ぶち当て過ぎたりしてうまく行きません。

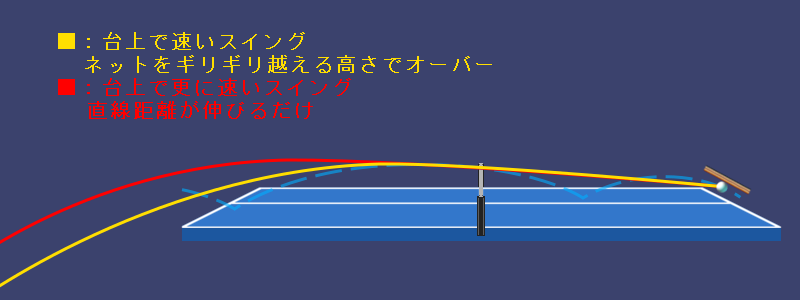

いくらスイングスピードを上げも、どんどんボールが直線的になるだけでネットをぎりぎり越える様な弧線は作れないのです。

それどころかスイングスピードを上げれば上げるほど、直線距離が伸びるだけという。

尚、これ以上ラケットを寝かして擦るとボールは前に飛ばずに滑って落ちてしまう。

さて。

これはどういう事かと考えてみました。

大いなる見落としと、勘違いがありました。( ^ω^)・・・

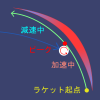

スイングスピードを上げていくと、、

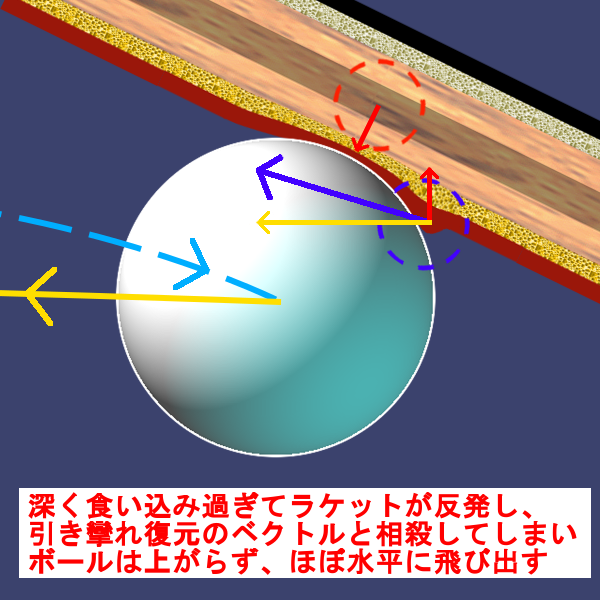

食い込み過ぎてラケットの反発が顔を出し、下方向への力が出始めてしまいます。

いくら頑張って薄く擦っても、一定以上のスイングスピードを超えればラケットの音と反発が出てしまう。

すると、引き攣れの復元による持ち上げ効果のベクトルと、ラケットの反発による下方向のベクトルが打ち消しあい、ボールの打ち出し角度が水平か、やや下がる傾向に。

持ち上がらないわけです。

引き攣れの復元によるボールの持ち上げベクトルには限界があり、スイングスピードを上げても一定以上は増えづらいどころか、スイングを速くすればするほどラケットの反発と相殺して減っていくという事実。

いくらスイングスピードを上げても、これは容易には覆らない様です。

さて。

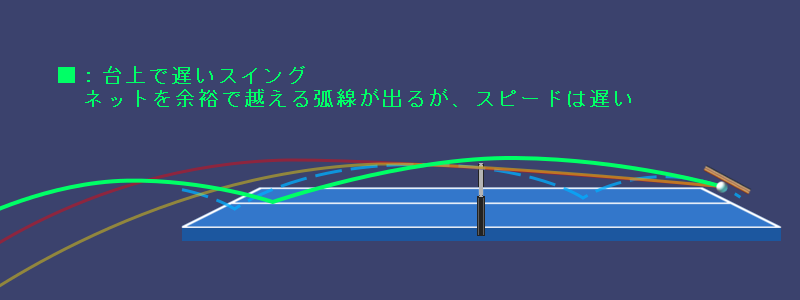

では試しに同じラケット角度、スイング軌道を心がけて、少しスイングスピードを遅くしてやりますと、、

ネットを綺麗に越えてボールが走るじゃないですか。

こんなに持ち上がるんだっΣ

ってな感じで、驚くほどに打ち出し角度が上がります。

あまりスピードは出ませんけれど( ^ω^)・・・

つまりこれは

「落ちたボールはあまり強打できない」

という事なんだと思います。

お師匠様は、この引き攣れの復元を最大限に利用して、ネットを越えうる出来る限りの強打を作っていたのでしょう。

想像を絶するドライブ回転で相手コートに無理矢理落としていた訳では無い様です。

上手ですね( ^ω^)・・・

そうは言っても、お師匠様のドライブの方が一段速く回転量も多い事が気になりました。

この違いはどこから来るのか。

技量の違いは大きいとは思いますが、、、

もしかしたらラバーの厚さも影響しているのではないかと。

(※お師匠様はラクザXの特厚 私は翔龍の厚)

ラバーが厚ければ、引き攣れの復元時にかかる上方向への持ち上げも少し増すのではないか

また、スポンジが硬ければ、引き攣れの復元時のパワー(速度)も少し増すのではないか

なんて道具のせいにしたりして( ^ω^)・・・

フォア面を翔龍の特厚にしようと考えておりましたので、ラバーを変えたら同じ様な検証をしてみようかと思います。

もしかしたら道具の力で、低い下回転へのドライブも強くなれるのではないかと

( ^ω^)・・・

理屈先行型にとっては、考えるだけで楽しめてしまいます。

卓球というのは本当に奥が深いですね^^

卓球レベル:1

卓球レベル:1

ディスカッション

コメント一覧

こんにちわ☺

中学生で振りが速い子がこれと似た感じでよくネットしてましたよ

ラバーが柔らかいと板まで行きやすいかもですね(^_^;

なのでラバーを変えるのはアリだと思います😃

コメントありがとうございます。

試合に出て来る中学生は凄いですものね。

彼らに笑われないようにがむばります^^;

ラバーは翔龍ですので柔らか過ぎとは思わないのですが、もう少し硬い方が好みかもしれません^^;

特厚を試してみたらまた比較してみます( ^ω^)・・・

はじめまして

下回転を持ち上げるのが全然できないんですけど、何かコツとかあるのでしょうか?

図のようなラケットの角度じゃ下回転を打つなんて絶対無理だと思うんですけれど(^^;)

コメントありがとうございます。

どの様に失敗しているのかによって対策が違ってきますが、ネットにかけてしまったり自分のコートにボトっと落としてしまう感じの場合は、今回の記事にある様な当て過ぎ状態になっている可能性が高いです。

コツというのも難しいのですが、記事の様な攻撃的なドライブで無くても良いならば、ボールの進んでくる力だけをラケットに当てる力にして、スイングは擦る方向のみに利用する感じで打てば割と安定して持ち上がると思います。

ラケットをベルトコンベアーの壁として、その場で上方向にグイングインと動いているコンベアーのゴム板に、「ボールの方が当たってくる」そんなイメージです^^;

また、図の角度は実はわりと現実的な角度だと思います。

正確に水平スイング(0度スイング)が出来れば理論上も現実も、理にかなっている筈です。

この点については長くなりますので後日記事にしたいと思います。

横からコメント失礼いたします。

“ベルトコンベアー”のたとえ、とても秀逸で感動させられました。

記して頂いて、ありがとうございました!

コメントありがとうございます。

本当は多少食い込ませてから持って行く方法が可能であるなら、こちらの方が安定すると思うのですけれど^^;

次の段階として、飛んでくる速さを利用する(対応する)事が必要になってきます。

飛んでくる速度の速い強いボールには浅く食わせて食い込みを少し逃がす様な、遅い短いボールには少し自分から当て食わせてから回転をかける様な

この判断と実行が出来る頃には、対下回転への苦手は無くなっていると思います。

勿論、私はまだまだですけれども( ^ω^)・・・

息子が卓球を始めるようになり30年振りに卓球を再開しました(^_^*)。理系なもので卓球を物理学で考えてるブログはないかと検索し、ここに辿り着きました。

「台上ドライブの勘違いと限界について」は、まさしく私が探していたものです。ありがとうございました。早速実践してみようと思います。

コメントありがとうございます。

なかなか微妙なニュアンスで伝わりづらいのではないかと思いながら書いておりました^^;

要約すると、平行スイングを「とてつもなく速く」すると「ラケットの弾き」を出してしまうので手加減しましょう という事です。

なんと一行で記事が終わってしまった(汁